Risques majeurs et activités économiques

Une synergie à renforcer pour une prévention efficace

Les risques majeurs, souvent sous-estimés par les dirigeants, peuvent gravement affecter les salariés et leur outil de travail. Face à un environnement de plus en plus marqué par le dérèglement climatique, il est essentiel d’intégrer ces risques dans les stratégies de prévention des entreprises.

Sandra Decelle-Lamothe est experte prévention des risques majeurs et résilience des territoires, présidente de l’association Résiliances et de l’Agence Edel.

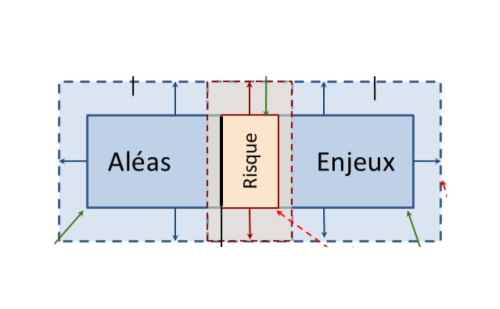

« Qu’entendez-vous exactement par risques majeurs ? » Cette question revient souvent lors des salons dédiés aux risques professionnels, où nous accueillons des responsables « hygiène, sécurité, environnement ». C’est l’occasion d’expliquer que les risques majeurs sont des risques externes à l’entreprise, sans lien direct à son activité. Nous rappelons que l’exposition à ces risques peut avoir un impact fort sur les salariés et l’outil de travail, et que les principaux axes de prévention sont la réduction du risque à la source, l’information préventive, la maîtrise de l’urbanisation et la gestion de crise.

Une prise en compte insuffisante des risques majeurs

Avec un salarié sur trois en zone inondable et près de 700 sites Seveso seuil haut en France, il est essentiel que dirigeants et salariés se sentent concernés. Les catastrophes se multiplient avec le dérèglement climatique, rendant nécessaires des mesures pour réduire la vulnérabilité des personnes et des bâtiments.

Bien que les statistiques manquent, les retours d’expérience sur certains territoires (notamment dans le Nord-Pas-de-Calais[i]) montrent des tendances similaires. Pourquoi y a-t-il si peu de prise en compte des risques dans les stratégies de prévention des entreprises ? Voici quelques éléments de réponse et des pistes d’amélioration.

Un enjeu pour les dirigeants

La politique de prévention des risques majeurs est relativement récente. Le décret du 5 octobre 1991, obligeant les maires à informer les citoyens sur les risques majeurs, n’a que 35 ans. Toutes les communes ne mettent pas leur Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour, ce qui freine l’accès à l’information des riverains.

Par ailleurs, à l’exception des risques industriels, pour lesquels l’information doit parvenir aux riverains tous les cinq ans sans qu’ils aient à en faire la demande, les dirigeants et salariés ne se considèrent pas toujours comme des riverains en contexte professionnel.

Le document d’État des risques réglementés pour l’information des acquéreurs et des locataires (Errial), bien qu’obligatoire dans tous les baux ou actes de propriété, ne permet pas aux dirigeants de relier cette information aux actions à entreprendre pour faire face aux risques majeurs. Les notaires et agences immobilières ne sont pas compétents pour aider à faire le lien entre maîtrise de l’urbanisation et gestion de crise, mais des informations existent sur ce sujet qu’ils pourraient relayer .

Le cadre assurantiel a un impact a posteriori, une fois que la menace de non-assurance pèse sur l’entreprise. Si les compagnies d’assurance mènent des actions en matière de prévention des risques majeurs, ont-elles les compétences et les ressources nécessaires pour contraindre l’entreprise à réaliser des diagnostics de vulnérabilité, à effectuer des travaux de protection et à former les salariés pour agir en cas de crise ?

Le cloisonnement entre les politiques publiques en matière environnementale et de santé-sécurité au travail persiste. Les passerelles entre les codes de l’environnement et du travail commencent à s’établir, notamment avec le décret du 3 mai 2023, qui oblige toutes les entreprises des DROM-COM à désigner un salarié référent formé aux risques naturels. Cette obligation n’est pas encore active dans l’Hexagone mais serait pourtant très utile.

Les formations en hygiène, sécurité et environnement ne prennent pas suffisamment en compte les risques majeurs ni les dispositifs de prévention. Les entreprises se concentrent principalement sur les risques internes liés à leurs activités et attendent des pouvoirs publics un accompagnement face à ces dangers. Les plans d’actions pour la prévention des risques d’inondation sont pertinents, mais ne concernent qu’un seul type de risque.

Faut-il réglementer la prévention des risques ?

Les collectivités et associations adoptent une approche proactive en menant des actions concrètes, comme le projet Résirisk pour faire face aux risques industriels majeurs, les dispositifs Activ’Ô Entreprises du plan Rhône-Saône et Inond’action de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Var, ou encore « S’adapter » face aux risques de submersion marine, démarche d’accompagnement proposée par la communauté de communes Aunis Atlantique en 2023. Ces initiatives montrent que des actions concrètes sont possibles.

Des questions essentielles se posent aujourd’hui : le risque majeur est-il un risque professionnel ? Les obligations en matière de santé et de sécurité sont-elles dès lors applicables ? La réponse s’appuie sur un raisonnement par l’absurde, reposant sur l’article L. 4121-1 du code du travail : si un dirigeant est informé des risques majeurs et ne prend aucune mesure pour protéger ses salariés, il engage sa responsabilité pénale.

Enfin, ne serait-il pas plus simple pour les entreprises et les activités agricoles d’avoir l’obligation de mettre en place un plan d’urgence, comme le dispositif Orsec pour les départements, les plans de sauvegarde pour les communes et intercommunalités, le plan particulier de mise en sûreté pour les établissements scolaires ? Ces plans sont déjà obligatoires pour certaines entreprises, mais ils demeurent encore marginaux. Si cette obligation se généralisait, les dirigeants seraient contraints d’agir concrètement, intégrant ainsi les entreprises dans le réseau des acteurs de la prévention territoriale et créant une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés en cas de crise.

Nous hésitons à plaider clairement en faveur de cette réglementation, mais y voyons plus d’avantages que d’inconvénients. Une chose est certaine : il est urgent d’agir pour permettre aux entreprises d’être plus autonomes et proactives.

[i] Deux rapports : « Retour d’expériences en Nord-Pas-de-Calais », Résiliances pour l’AFPCNT, 2025 ; « Bilan à partir de 10 Resiscore, audits d’évaluation du niveau de préparation face aux risques majeurs », Résiliances pour l’AFPCNT, 2022.

Pour aller plus loin :

- www.association-resiliances.org

- Adapter mon entreprise face au risque d’inondation 2024

- Kit incitatif et d'engagement ACTIV'Ô - Plan Rhône-Saône 2021

- Claudia Basta, Sandra Decelle-Lamothe et Emmanuel Martinais, De la prévention du risque industriel à la résilience des activités économiques. Vers une démarche de territoire, Paris, Cerema, 2019.

- Procérisq : procédures et réglementations applicables aux risques technologiques et naturels majeurs, Yves-Maxime Danan, Sandra Decelle et Jean-Paul Morel, ». Edition Ministère de l’Environnement, DGPR 1997

08-09-pcm921-bat-num.pdf

08-09-pcm921-bat-num.pdf

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.